城市生活网:黑瓜吃料-吃瓜网 黑料不打烊-结婚这件事,年轻人到底怎么想的?

近期,#多地宣布发钱奖励结婚# 冲上社交媒体热搜。广州市白云区龙归南岭村日前出台《初婚奖励实施方案(试行)》,规定双方或一方为本村户籍股东成员的初婚夫妻,最高可申领4万元奖金。

随着结婚登记数量逐年下降,“年轻人为什么不结婚”成了社交媒体的热点话题。

为此,有数工作室发掘了一篇由中国人口与发展研究中心副研究员李月等人撰写的调查研究,这份名为《我国未婚青年婚恋观念、婚姻焦虑及政策态度探究》(以下简称《探究》),是基于2021年10月开展的“完善青年生育配套支持政策抽样调查”数据,对2万多名未婚青年的婚恋观念、婚姻焦虑等进行了分析。

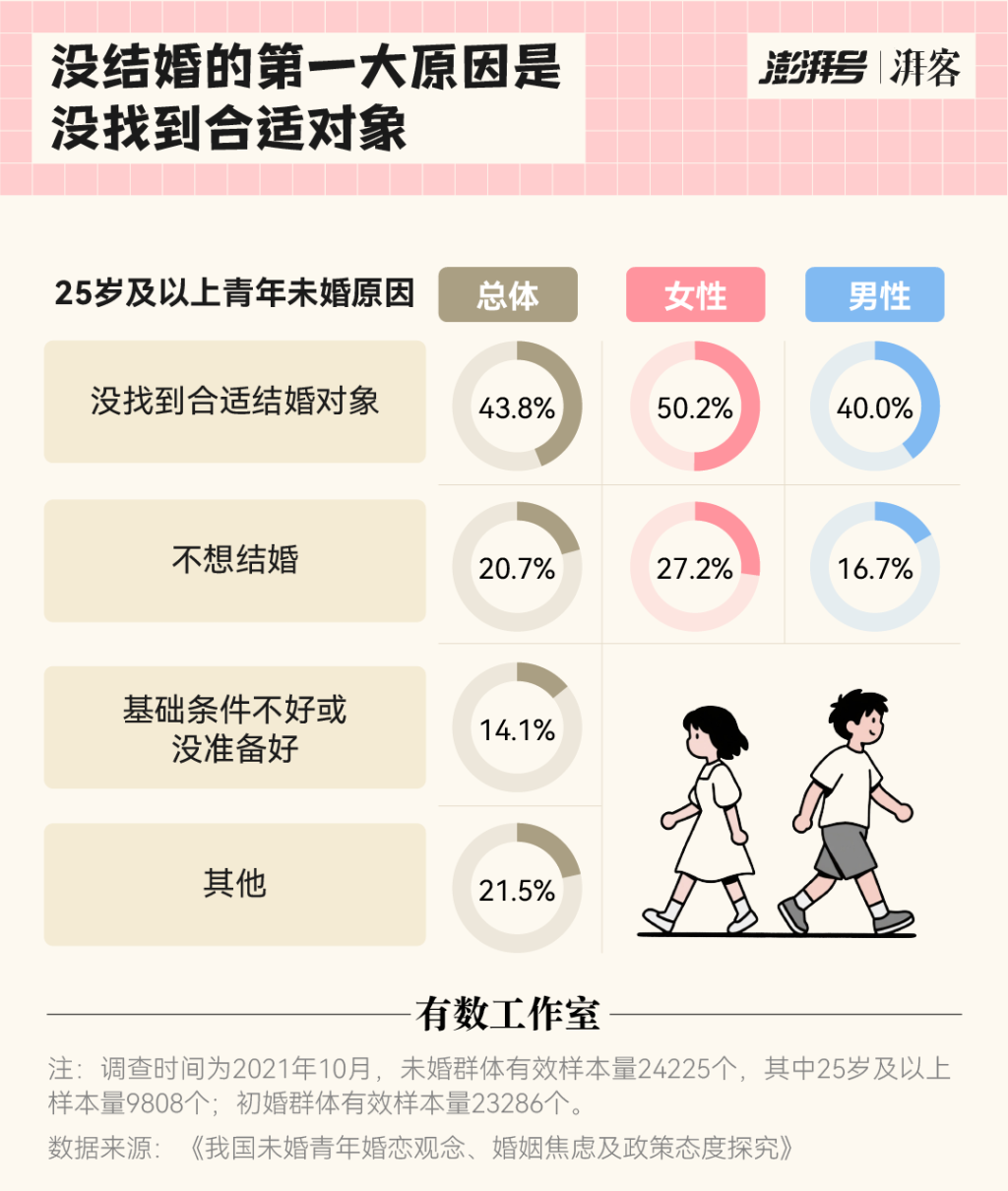

这篇研究发现了很多有意思的现象,有些结论甚至还很反社交媒体上的主流印象。比如网上很多人都说年轻人现在不喜欢结婚,就喜欢过单身生活,但李月等人的调查就发现,没结婚的青年里,真正不想结婚的占比只有20.7%,未婚最大的原因还是没合适的对象,有超过40%的人是因为这个原因才暂时没结婚。

既然目前不婚仍不是主流态度,那年轻人结婚卡在了哪里?

不是不婚,是找好对象太难

都说现在的年轻人对婚恋的态度更自由开放,但在选对象这一环节上,其实是比以前更加谨慎了。不将就的心态,在婚姻选择上成为主流。

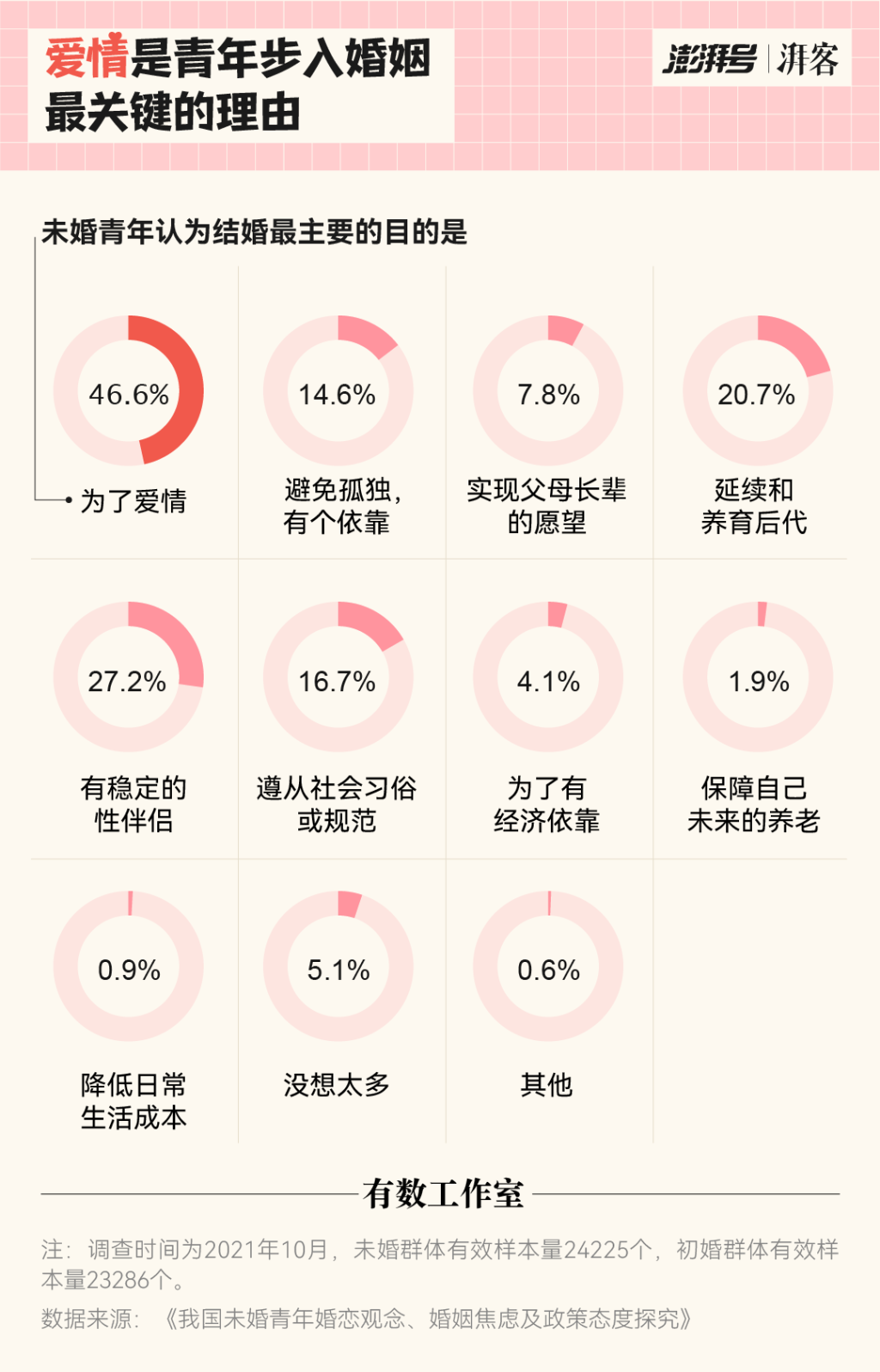

《探究》对未婚青年的婚恋观调查后发现,年轻人还没结婚,不是因为不相信爱情,实际正好相反,接近一半的人相信结婚的最主要目的是“为了爱情”。

这与年轻人更加独立的婚恋观不冲突,实际上,正是由于年轻人将婚姻视为提升自我价值和幸福感的重要途径,所以将就式的婚姻生活有减少趋势。而婚恋观念的变化,也导致结婚从人生“必选项”转为“可选项”,这并不是断情绝爱的信号,而是理智追爱的选择。

一项基于3.2万多名大学生的恋爱、婚姻和生育观念的调查分析也显示,当代大学生对婚姻和生育抱有期待,但更强调“自主选择” ,注重“婚育与事业”的平衡。(茅倬彦等人研究)

尤其是女性群体,对这个问题的态度更加分明。

《探究》显示,有48.6%的女性受访者认为人生不必须结婚,但男性群体里有48.6%认为人这辈子必须结婚。相同的比例,不同的态度,男女差异的背后,是母职捆绑、育儿成本、职业发展等因素,导致女性对婚姻的非必要性的认同比例越来越高。

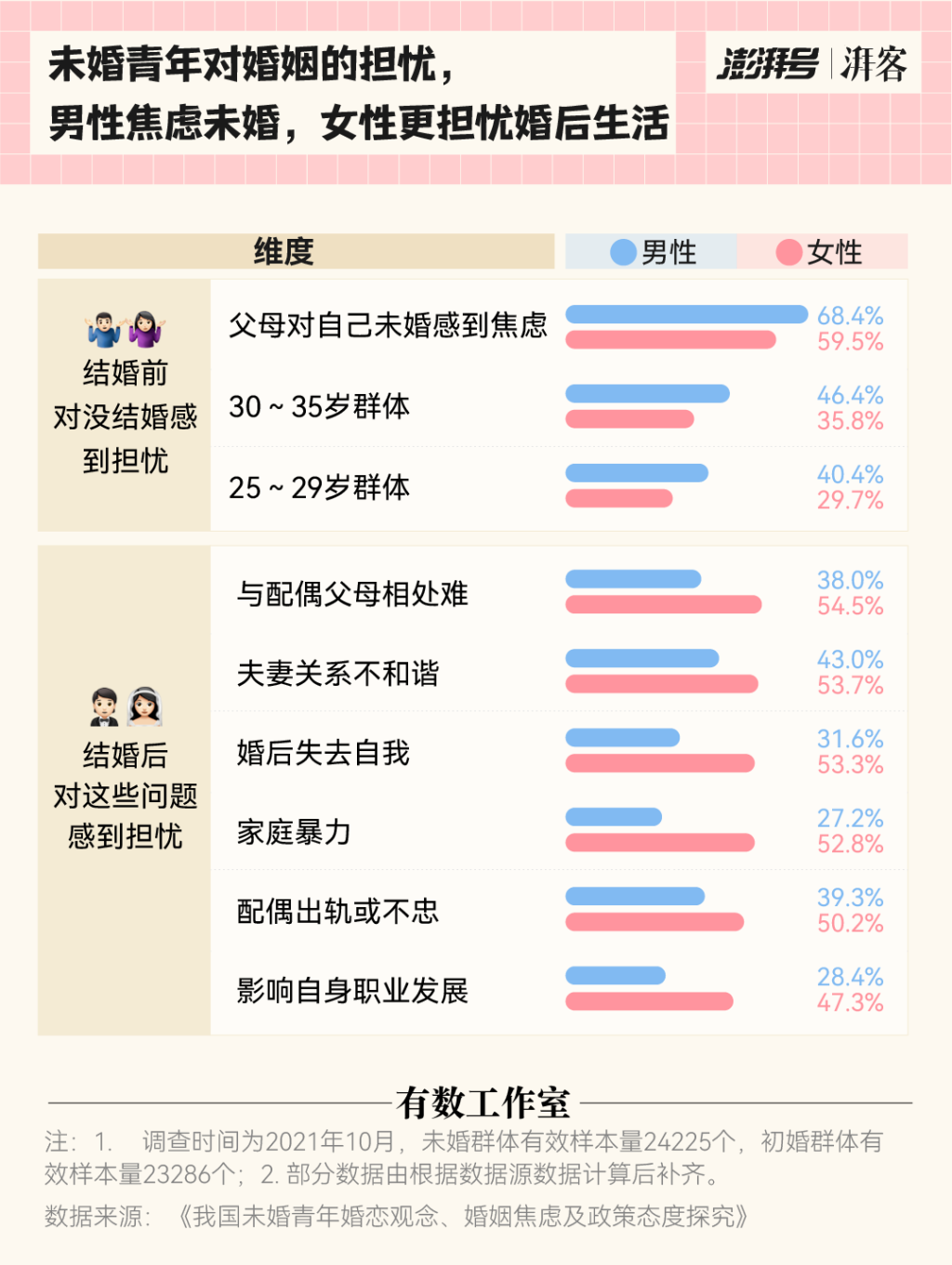

而除了对是否要结婚,男女有显著差异外,婚姻给男女带来的焦虑,也有差异。

关于婚姻,男女焦虑的点不同

李月等人的研究发现,未婚男性则更为担心自己未能结婚。25~35岁的未婚青年中,男性表示焦虑的比例比女性高近11个百分点。

这种焦虑,有很大一部分源自物质条件。

尽管现在结婚登记不再需要户口簿、地域限制也已取消,结婚手续精简了,但结婚的门槛依然还在。很多男性未婚焦虑的一大来源,就是认为自己达不到世俗约定中结婚的条件,即准备好婚房、彩礼等。

《探究》显示,在30~35岁的未婚青年中,表示已经准备好婚房、彩礼这些物质基础的比例全部不超过30%,分别仅为 28.2%和26.22%。

而未婚女性比较多的是担忧结婚后的生活。婆媳关系、夫妻间矛盾、失去自我、家暴、丈夫不忠,这5件事位列未婚女性的婚姻生活焦虑榜前五。

所以,尽管年轻人天天挂在嘴边说“恐婚”,实际上是在追求婚恋的最佳解,以期避免婚后生活的一地鸡毛与感情的面目全非。而社会功能的迭代升级,如外卖、保洁等新工种的壮大,让单身人士也能获得不差的生活体验,年轻人确实更有定力不用匆忙结婚,多少人相信,缘分来了就结婚。

节奏那么快,对象哪有时间找?

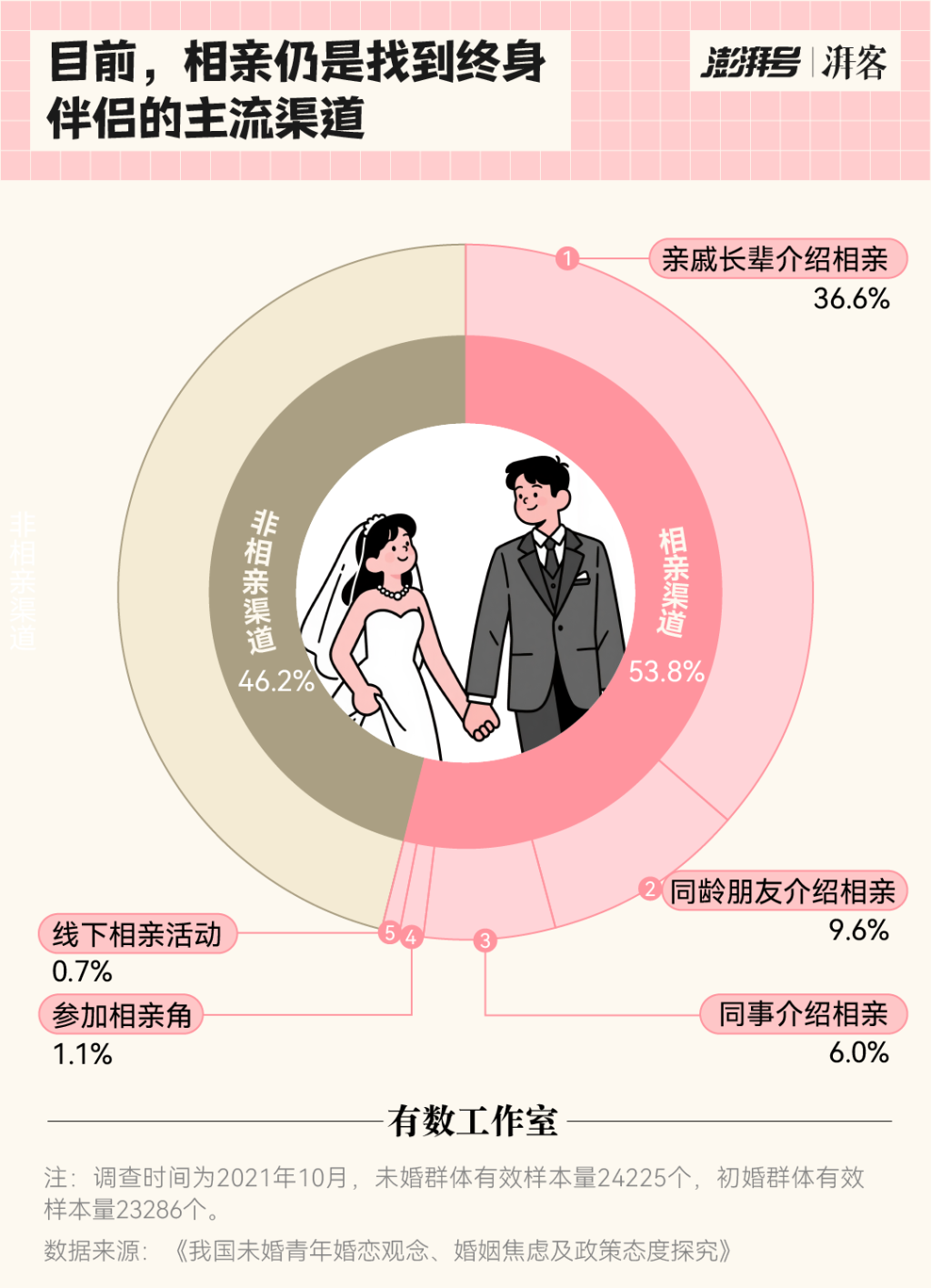

只是更多时候,不期而遇的爱情往往是少数,主动出击才是找到对象的靠谱渠道。

很多人都说相亲不靠谱,但《探究》调查了2万多名第一次结婚的年轻人,发现靠相亲找到人生伴侣的比例超过了一半。

但如此重要的脱单渠道,已被不少年轻人堵住。

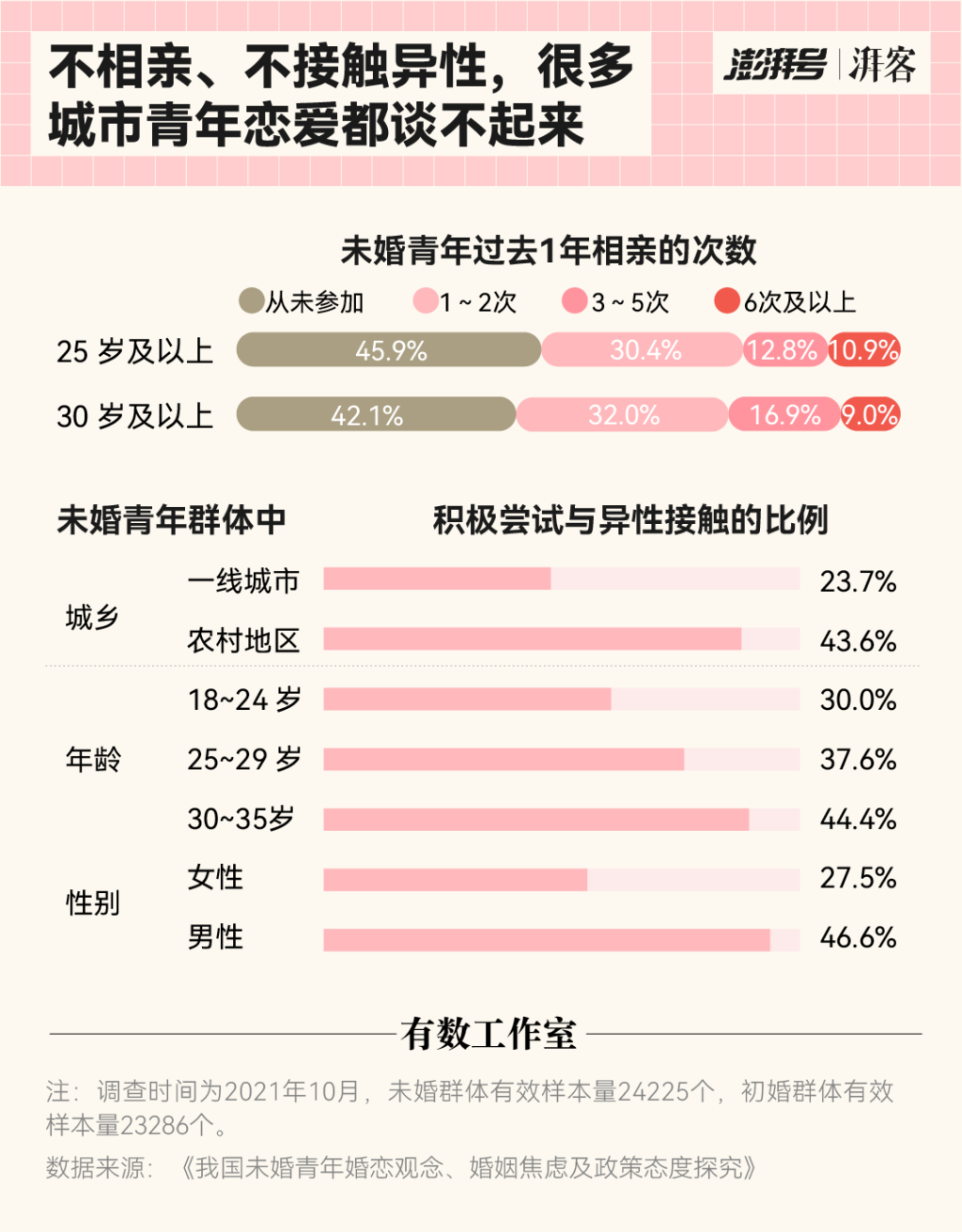

李月等人调查发现,在未婚青年中,有超过四成的人,过去一年里从未参加过相亲。

在快节奏的大都市,很多年轻人都停止积极接触异性了。根据《探究》披露的数据,在一线城市里,积极尝试与异性接触的比例也仅有23.7%,远远低于农村地区的43.6%;女性与异性积极尝试接触的意愿度也显著低于男性,前者的比例几乎为后者的一半。

时代在交融,男女却越来越有别了。“厌男症”“厌女症”不仅成了百发百中的流量密码,甚至成了社交标签与身份头衔。 但最根本的原因,可能还是高强度的工作节奏和生活压力,让很多年轻人无暇分出时间去寻找爱情。

毕竟相亲也是个体力活。在社交媒体上,温州一位男子晒出了自己今年春节期间的相亲经历:相亲了12次,看了8遍《哪吒》、3遍《唐探1990》,吃了6次火锅。

在快节奏的城市生活,还有多少年轻人愿意像他一样,为寻找爱情付出这么多时间和精力?

作者 | 姚欣言

封图来源 | 视觉中国